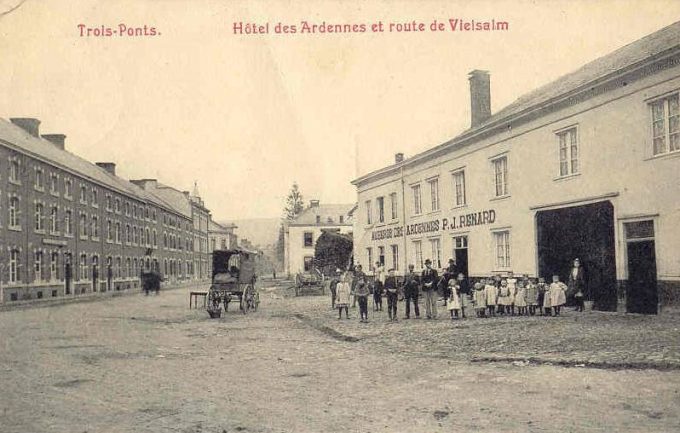

L’auberge des Ardennes fut, sans le savoir, entre 1850 et 1930, un « centre culturel » avant la lettre. Marcellin La Garde, merveilleux conteur s’y attarda plus d‘une fois en écrivant nombre de ses légendes. Joseph Louis Renard, propriétaire et tenancier , vers 1855, avait un répertoire inépuisable de légendes et d’histoires locales. Plusieurs poètes, écrivains et artistes peintres s’arrêtent à son auberge, y prennent logement ou y boivent un verre sur le pouce en l’écoutant. Il louera en 1875 l’auberge à André Dumont, cultivateur propriétaire, domicilié au préalable à Esneux.

Face à la bonne vieille Auberge des Ardennes, Gérard-Martin Piret, à construit vers 1890, lors de la création de la ligne de chemin de fer de l’Amblève, au centre de ce qui formait autrefois un paisible hameau composé de maisons rustiques, une série d’habitation urbaines, alignées et accolées, constituant de la sorte un bout de rue de banlieue. L’auberge devint la propriété de Philippe et Joseph Renard. On retrouvera plusieurs fois le panneau publicitaire de devanture de la banque « Ardennes Bancaires »

En 1925, l’auberge a changé de propriétaire. Employé aux chemins de fer, monsieur Maon ne peut gérer l’établissement et confie la direction à son épouse, madame Polleur ; un modeste calvaire en bois est adossé à la façade latérale de la ferme Maon. Dans le fond de l’image on remarque l’entrée du café de Henri Petit ; les deux habitations contiguës appartiennent à Henri Petit qui a installé son logement à front de rue et ses étables à l’arrière, face à l’église et l’église Saint-Remacle, construite entre 1910 et 1912, semble écrasé de sa masse le café billard « Belle-Vue » tenu de celui-ci. Le marché se tenait devant cette auberge comme on peut le voir sur la carte postal suivante.

Malheureusement cette pittoresque bâtisse sera incendiée durant l’offensive des Ardennes fin décembre 1944.

Marcellin La Garde ou Lagarde, écrivain romantique belge de langue française, est né le 2 décembre 1818 à Sougné (actuellement commune d’Aywaille, province de Liège, Belgique) et est décédé à Saint-Gilles (Bruxelles) le 28 octobre 1889.

Après des études de droit, Marcellin Lagarde (qui par la suite écrira plus souvent son nom La Garde) commence à Liège une carrière littéraire, qu’il fait débuter avec des poésies lamartiniennes. En 1843, nommé historiographe au Ministère de l’Intérieur et chargé de travaux historiques pour le Gouvernement, il s’établit à Bruxelles et publie, vers la fin des années 1840, ses premiers ouvrages historiques, qu’il fera suivre par des ouvrages de vulgarisation, qu’il rédige alors qu’il devient professeur à Arlon. C’est là qu’il passe au roman historique avec Les derniers jours de Clairefontaine (1850), suivi par Le dernier Sire de Seymerich (1852).

En 1858, La Garde publie chez Schnée son premier recueil de contes, genre par lequel connaît le succès, et qui le fera passer à la postérité : Le Val de l’Amblève. Histoire et scènes ardennaises. Il récidivera en 1865 avec Histoire et scènes du Val de la Salm, des textes qui, comme les premiers avaient le plus souvent été publiés dans L’émancipation. En 1870, il fonde l’hebdomadaire L’Illustration européenne, où il publie des romans mélo-dramatiques, mais aussi de nouveaux contes, qui seront réunis après sa mort sous les titres de Les Légendes de la Basse-Meuse ou Le Val de l’Ourthe. Histoires et légendes ardennaises.

Extrait du livre « soirées populaires de Verviers » avec « Souvenirs de vacances » de Eugène Gens édité en 1878, Chapitre « Un poète à Trois Ponts ».

Le Trois-Ponts de 1855 était un hameau d’une douzaine de maisons situé au confluent de la Salm, du ruisseau de Bodeux et de l’Amblève. Un pont sur l’Amblève, un sur la Salm et un sur le Ruy de Bodeux lui ont valu son nom. Il est traversé par la route de Saint Hubert à Stavelot. Un embranchement partant de Trois ponts va rejoindre à Werbaumont la grande route de liège à Arlon par Aywaille et Houffalize. Il est distant de quatre lieues de Spa, d’une lieue de Stavelot, de trois Lieues de Vieil-Salm, d’une demi-lieue de la cascade de Coo. Voilà pour sa position géographique.

Sauf une petite malle, portant les dépêches qui passait le matin et repassait le soir, on ne voyait sur ces routes que des charrettes, des vaches, des chevaux et des paysans en tournée. De loin en loin, une voiture menait des étrangers à la cascade ; mais c’était rare, ces voitures n’ayant pas besoin de passer par le village. Tout à l’entour, la solitude. Des montagnes couvertes de bois et de bruyères, très peu de champs cultivés. Dans les fonds, des prairies. Tout y était vraiment agreste. Les sites pittoresques abondaient. La promenade était partout. A dix minutes, près du Ruy de Bodeux, dans un pré à l’abandon, une source minérale aussi bonne que les meilleures sources de Spa. Sur la route, un petit poste de douaniers. A part ces douaniers, on ne voyait à Trois ponts que des paysans. Trois de ces paysans passaient pour riches. Ceux qui étaient pauvres ne souffraient point de misère. Pour voir des gueux, il faut aller jusqu’au Petit-Coo ou la gueuserie est entretenue par le bureau de bien-aisance de Stavelot.

Comme chose habitable, il y avait l’Auberge des Ardennes, tenue par Joseph Louis Renard, où il y avait un coin à peu près propre pour les messieurs. L’endroit était parfaitement rustique, l’auberge aussi. Nous n’en demandions pas d’avantage. Plus de délicatesse eût rompu l’unité de ton de cette pastorale. Cette auberge était bien amusante. Il y avait dans la cuisine une vaste cheminée où chantaient des grillons , où de grands chaudrons de fer pendaient à de grosses chaînes noires, où d’innombrables pièces de lard et des jambons s’enfumaient lentement, où flambait le soir un magnifique feu de bois de bouleau, auquel nous venions sécher nos blouses, humides de la rosée de l’automne. C’était là notre lieu de réunion favori. On s’asseyait sur un vieux banc de chêne, ou sur des fagots ; on s’étirait les jambes fatiguées par les courses de la journée. On se chauffait les pieds souvent mouillés par l’herbe des prairies ; on rêvait, on fumait, on jasait avec les premiers venus.

L’étable ouvrait sur la cuisine par une porte basse et il s’échappait de chaudes émanations de vache, des vapeurs chargées de musc, qui sont le vrai parfum des fermes. On entendait à travers la porte le mouvement régulier de la mâchoire des ruminants et parfois des beuglements étouffés. Des vachères sortaient de là, portant de grandes jarres pleines d’un lait écumeux et fumant. Un roulier entrait, souhaitant le bonsoir, allait au foyer ramassé une braise pour allumer sa pipe, avalait un verre de péquet, et s’en allait rejoindre sa voiture arrêtée devant l’auberge.

Que de bonnes figures, que de types variés et curieux nous avons vu défiler. Tendue comme une toile d’araignée au point d’intersection de deux routes, l’auberge de Renard était au centre où convergeait forcément tout ce qui voyageait dans le canton. Il y passait des gens de toutes sortes. Voituriers conduisant des écorces aux tanneries de Stavelot, paysans allant aux foires avec les bestiaux ; éleveurs d’abeilles et marchands de miel, nommés « môhis » dans le pays ; bourreliers, colporteurs, coupeurs de truies et de verrats ; marchands de cochons, marchands de fromage, marchands d’œufs et de volailles, marchands de croix et de pierres funéraires, marchands de truites et d’écrevisses, oiseleurs, commis voyageurs en tout genre ; curés, huissiers, notaires, médecins, avocats, agents d’affaires (nom que prennent les usuriers, une plaie de l’Ardennes). Puis, toute la série banale des touristes d’occasion ou de profession ; étudiants et professeurs en vacances, artistes et cabotins, géologues, botanistes, entomologistes et minéralogiste. Tout ce monde là venait à l’auberge des Ardennes et s’y arrêtait, ne fût ce que le temps nécessaire pour s’y reposer et s’y rafraîchir, – moins que cela : pour boire un verre sur le pouce et rallumer sa pipe. Ces allants et venants, qui tous portaient en eux quelques choses de la physionomie du pays, entretenaient dans l’auberge une animation qui nous plaisait.

(merci à Hubert Stembert pour la copie de ce chapitre)

Aujourd’hui, une équipe sympathique a ouvert un resto qui porte le nom de « Restaurant de la Place ». Un excellent endroit pour la bonne cuisine. Réservation souhaitée (0032 80684430).